di Andrea Spicciarelli

Il 5 marzo scorso ricorreva il 104° anniversario dello scioglimento del 4° Reggimento di Marcia del 1° Stranieri, ovvero la “Legione garibaldina” che partecipò, sotto le insegne della Legione Straniera, ai primi mesi della Grande guerra combattendo contro le armate tedesche sul fronte occidentale. Per commemorare questa ricorrenza, è interessante ripercorrere la biografia di una di quelle camicie rosse, la cui vita fu peculiare proprio come si addice ad un garibaldino: Alfredo Giovannini.

Nato a Lugo il 28 gennaio 1890, da Giuseppe, custode nel carcere di Lugo, e Paola Borghini, dopo essere stato espulso precocemente da scuola ed essere finito nei guai con la giustizia per qualche “ragazzata”, nel 1907 Giovannini decise di unirsi ad una squadra di operai in partenza per la Germania. Dopo aver cambiato diversi impieghi, giunse in Svizzera, stabilendosi a Lugano: nella cittadina elvetica conobbe Pierina, dalla quale ebbe due figli. Là cominciò ad esibirsi come prestigiatore e a partecipare ad alcune gare podistiche: questa sua carriera, iniziata con le vittorie del campionato di Lugano del 1908-09 e della maratona di Mendrisio, si sarebbe conclusa nel 1928 con la vittoria nella gara dei 75 metri a ostacoli ai campionati romagnoli di Forlì.

Tornato in Italia con i suoi affetti, alla ricerca di un impiego per mantenere la famiglia, Giovannini trovò lavoro presso l’asciugatoio del cotone di Gallarate, ma a causa dei suoi impegni sportivi fu licenziato poco tempo dopo. Fatto quindi ritorno a Lugo, là contribuì a fondare il Club Sportivo Romagnolo.

Inserito nelle liste di leva dell’anno 1890 come soldato di 1a categoria, fu inquadrato nel novembre 1910 nell’organico del 1° Reggimento Bersaglieri di stanza a Ventimiglia. La disciplina della caserma però non faceva per lui: per le vessazioni di un Sergente decise, assieme ad un suo commilitone, di espatriare in Francia. Perciò, nel febbraio 1911, venne dichiarato disertore e reo di “asportazione di effetti di corredo militare”. Processato in contumacia, nel maggio successivo fu condannato a tre anni e due mesi di reclusione dal Tribunale Militare di Piacenza.

Frattanto Giovannini ed il suo compagno di fuga giunsero a Nizza, riuscendo a farsi assumere come operai presso i baracconi delle giostre. Ricongiuntosi con la famiglia a Marsiglia, allo scoppio della guerra Giovannini decise di far rimpatriare sua moglie coi figli, che raggiunsero i parenti di lei nella provincia di Mantova.

Nonostante fosse un disertore, anche lui scelse di fare ritorno in Italia: su suggerimento del padre si costituì nell’agosto 1914 presso il deposito del 6° Reggimento Bersaglieri di Bologna, dove fu subito incarcerato. Trasferito di reparto e assegnato al 7° Reggimento Bersaglieri, si macchiò per una seconda volta del reato di diserzione, con l’aggravante della recidività, nel settembre di quello stesso anno. Giunto a piedi a Montichiari per salutare la moglie – che sarebbe venuta a mancare nel gennaio 1915 – si portò a Como, dov’era di stanza il fratello, da dove poi sconfinò in Svizzera. Da una Lugano dagli alberghi chiusi e priva di opportunità di impiego, Giovannini raggiunse Ginevra: fu lì che, presso il locale Consolato francese, prese la decisione di arruolarsi nel 4° Reggimento di Marcia del 1° Straniero. Nominato Caporale istruttore presso il deposito di Avignone, Giovannini richiese più volte di essere inviato al fronte, affinché potesse anche lui avere l’opportunità di “immola[re] la mia giovane vita come tutti i nostri cari volontari di tutte le nazioni per la libertà dei popoli”.

Allo scioglimento del corpo fece ritorno a Marsiglia, dove venne assunto dapprima come pittore e poi come vetraio, ma alla dichiarazione di guerra dell’Italia contro l’Austria-Ungheria prese la decisione di tornare ancora una volta in patria. Nel maggio 1915 si presentò presso il Comando del Distretto Militare di Ravenna ma, poiché disertore, fu tradotto nel luglio nelle carceri militari di Venezia. Dopo qualche settimana di reclusione fu ammesso al godimento dell’amnistia concessa il 25 maggio precedente: subito fu inquadrato nell’organico del 6° Reggimento Bersaglieri e poi, nel settembre, trasferito alla 102a compagnia presidiaria del 35° Reggimento Fanteria (Brigata “Pistoia”). Accusato per una terza volta di diserzione, aggravata dal fatto di essersi “arbitrariamente allontanato dalle file del proprio reparto in presenza del nemico”, fu denunciato al Tribunale di Guerra del 13° Corpo d’Armata. Secondo il suo diario, però, Giovannini si sarebbe allontanato dalla prima linea dopo che lui ed altri soldati, intenti a pranzare, furono sfiorati da alcune cannonate nemiche. Di lì la decisione presa dal lughese di abbandonare il corpo per rivedere un’ultima volta la sua famiglia “prima di morire”. Al suo ritorno da Lugo fu arrestato e tradotto in carcere in attesa di giudizio: condannato all’ergastolo, la pena gli fu poi commutata in vent’anni di prigionia e quindi annullata per gli effetti dell’amnistia concessa nel febbraio 1919. Successivamente venne assegnato al suo vecchio corpo, il 6° Reggimento Bersaglieri, di stanza a Bologna.

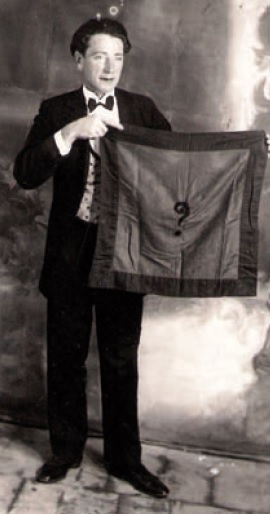

Il suo diario giovanile, che voleva intitolare “La mia vita perigliosa e sportiva”, ma che fu poi pubblicato dalla nipote col titolo Polvere di strada, si interrompe con la fine del conflitto. Nel dopoguerra perfezionò l’arte della magia, nella quale fu coadiuvato dalla sua seconda moglie, Genoveffa: come prestigiatore, si esibì in lunghe tournées non solo in Italia, ma anche in Svizzera e Francia. Si diede contestualmente all’attività di fotografo ambulante. Durante la Seconda guerra mondiale, immortalò nelle sue istantanee clandestine la vita della cittadina lughese durante l’occupazione nazista (il fondo che ne scaturì è consultabile presso la Biblioteca “Trisi” di Lugo, nonché nella pubblicazione a stampa curata da Pier Luigi Facchini e Serena Sandri La verità un giorno che verrà, Imola, Bacchilega Editore 2016).

Fu membro della sezione di Lugo dell’ANVRG fin dal 1946: nella sua domanda di ammissione affermò di aver preso parte al primo conflitto mondiale nei ranghi del 3° Reggimento Bersaglieri e di essere stato congedato, una volta terminate le ostilità, con il grado di Caporale, ma di ciò non vi è traccia nel foglio matricolare. Fu per lungo tempo il fotografo ufficiale in tutte le manifestazioni dell’associazione reducistica garibaldina.

Morì il 24 maggio 1990 a Bagnacavallo, all’età di cento anni.