di Giacomo Bollini.

Il 2019 è l’anno di un nuovo centenario importante per tutti gli appassionati di storia: ricorre difatti l’anniversario tondo di un secolo dalla fondazione dell’ANA, l’Associazione Nazionale Alpini. È indubbio che la storia dei reparti alpini sia una delle più amate fra quelle riguardanti le forze armate italiane. Agli alpini è riconosciuto tutt’oggi un ruolo, uno spirito di corpo e un orgoglio di appartenenza alla propria arma indiscusso e indiscutibile. Nella storia militare italiana non c’è alcun dubbio che le vicende legate agli alpini siano fra quelle più conosciute ed amate: la presa del monte Nero, la battaglia dell’Ortigara per quanto riguarda la Grande Guerra e la campagna di Russia e la battaglia di Nikolajewka per quanto riguarda invece il Secondo Conflitto Mondiale. Spesso addirittura sembra che la celebrità di queste storie offuschi un po’ il grande contributo dato anche dalle altre armi che compongono l’Esercito Italiano ai conflitti del ‘900.

Il 2019 è l’anno di un nuovo centenario importante per tutti gli appassionati di storia: ricorre difatti l’anniversario tondo di un secolo dalla fondazione dell’ANA, l’Associazione Nazionale Alpini. È indubbio che la storia dei reparti alpini sia una delle più amate fra quelle riguardanti le forze armate italiane. Agli alpini è riconosciuto tutt’oggi un ruolo, uno spirito di corpo e un orgoglio di appartenenza alla propria arma indiscusso e indiscutibile. Nella storia militare italiana non c’è alcun dubbio che le vicende legate agli alpini siano fra quelle più conosciute ed amate: la presa del monte Nero, la battaglia dell’Ortigara per quanto riguarda la Grande Guerra e la campagna di Russia e la battaglia di Nikolajewka per quanto riguarda invece il Secondo Conflitto Mondiale. Spesso addirittura sembra che la celebrità di queste storie offuschi un po’ il grande contributo dato anche dalle altre armi che compongono l’Esercito Italiano ai conflitti del ‘900.

Un altro stereotipo duro a morire legato agli alpini è invece quello legato alla loro appartenenza territoriale. L’italiano medio senza alcun dubbio ritiene che al corpo degli alpini appartengano solo uomini del profondo nord, montanari doc, avvezzi alla vita di montagna, valligiani piemontesi, lombardi, veneti e friulani e nulla più. Questo luogo comune è invece profondamente sbagliato e spesso fa sì che le storie di tanti altri alpini siano così dimenticate ed ignorate. Costituiti il 15 ottobre 1872, gli Alpini propriamente detti sono il più antico Corpo di Fanteria da montagna attivo nel mondo, originariamente creato per proteggere i confini montani settentrionali dell’Italia con Francia, Impero austro-ungarico e Svizzera. Secondo i primissimi regolamenti dell’Esercito Italiano gli alpini dovevano essere un corpo di fanteria leggera che rallentasse lungo i monti sui quali correvano i confini italiani le possibili minacce militari provenienti dagli altri paesi in attesa che il grosso delle forze di fanteria fosse reclutato e pronto a combattere a pieno organico. Gli alpini dovevano quindi per necessità essere originari di queste valli e località montane di confine, per poter rispondere alla chiamata e accorrere a guarnire i luoghi minacciati il prima possibile.

Una buona dose della loro capacità combattiva era data quindi dalla conoscenza dei luoghi e soprattutto dallo spirito combattivo che li caratterizzava dovuto al fatto che combattevano a ridosso di casa per difendere le proprie valli e i propri paesi. Con le campagne d’Africa, Etiopia e Libia, ma soprattutto la Grande Guerra, quando i reparti persero nei loro organici questa loro caratteristica di territorialità e di appartenenza a un territorio, la leva alpina fu allargata anche a chi non proveniva da queste zone a ridosso dei confini. Ecco quindi che abbiamo alpini emiliani, romagnoli, toscani, marchigiani, liguri…ecc… Ne sono testimonianza le svariate sedi dell’ANA, fondate già nel 1919, sparse in tutta Italia.

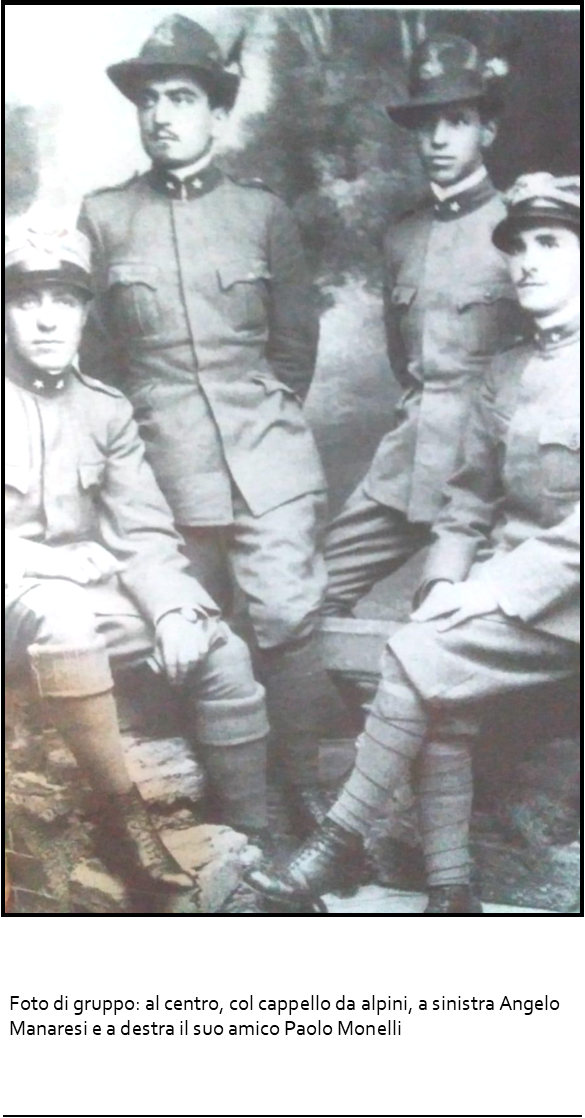

L’Emilia Romagna ha un legame molto stretto col corpo degli alpini che spesso non viene sufficientemente rimarcato. Basti pensare che il romanzo d’eccellenza sulle vicende alpine della Grande Guerra, “Le scarpe al sole”, riconosciuto probabilmente in maniera unanime come il più famoso libro di guerra alpina del primo conflitto mondiale sul fronte italiano, è stato scritto dal modenese, bolognese d’adozione, Paolo Monelli (Fiorano Modenese 1891 – Roma 1984), volontario nel battaglione alpino Val Cismon del 7° reggimento alpini durante la guerra. La stessa ANA deve la sua nascita ad un emiliano, il bolognese Angelo Manaresi. Manaresi è un uomo che Bologna ha parzialmente dimenticato, probabilmente a causa della sua appartenenza nel primo dopoguerra alle alte sfere del Partito Fascista locale. Del resto Manaresi fu consigliere comunale, deputato e podestà di Bologna fra il 1919 e il 1935: gli anni del fascismo e del suo massimo consenso. Non è raro vederlo citato a ripetizione nei giornali e nei cinegiornali d’epoca. È poco nota anche la sua vicenda legata al 1943, quando, come molti altri appartenenti al regime, scelse di non seguire la strada tracciata da Mussolini e di non aderire quindi alla Repubblica Sociale, venendo addirittura arrestato dalla milizia e incarcerato.

Manaresi, classe 1890, fu valoroso combattente durante la Grande Guerra. Fin da giovane era appassionato montanaro, membro della Sezione Universitaria del Club Alpino Italiano. Si diploma al liceo classico Minghetti di Bologna dove ha come amici altri futuri noti alpini bolognesi: lo stesso Paolo Monelli, Gaetano (Nino) Berti e Mario Jacchia. Consegue poi la laurea in legge e comincia ad esercitare la professione di avvocato. Allo scoppio della guerra si presenta volontario ma viene riformato per una lieve disfunzione cardiaca e un’ernia inguinale. Pur di essere idoneo al servizio militare decide di farsi operare presso la clinica del famoso professore Bartolo Nigrisoli che lo opera gratuitamente apprezzando il patriottismo del suo giovane paziente. È così che Manaresi viene inquadrato nel battaglione alpino Feltre del 7° reggimento alpini, dove comanda un plotone della 66° compagnia. Suo diretto superiore è Gabriele Nasci, futuro comandante del corpo alpino dell’ARMIR in Russia nella Seconda Guerra Mondiale. Col Feltre combatte in Valsugana e sul Monte Cauriol, un altro fronte di guerra del Primo Conflitto Mondiale italo-austriaco che ha legato per sempre la propria storia al corpo degli alpini.

Sul Cauriol il 28 agosto 1916 merita la sua prima decorazione, una medaglia di bronzo al valor militare con la seguente motivazione: “Aiutante maggiore in 2ª, durante vari giorni di successivi combattimenti, provvide infaticabilmente al pericoloso rifornimento della prima linea. Incaricato poi di portare ordini a una vetta violentemente battuta dall’avversario, eseguiva il proprio incarico con calma ammirevole e rara intrepidità. Cima Cauriol, 28 agosto 1916”. In quanto avvocato, venne selezionato dal Comando Supremo per assumere l’incarico di ufficiale di Propaganda o di avvocato presso un tribunale militare nelle retrovie. Lui rifiutò decisamente preferendo rimanere in un reparto combattente. Con il Feltre partecipò alle delicate operazioni di sganciamento dal fronte del Cauriol e all’assestamento sulle nuove posizioni difensive sul massiccio del Grappa quando l’intero fronte dolomitico e cadorino fu fatto sgombrare a seguito della rotta di Caporetto.

È in questo frangente che merita la sua seconda medaglia di bronzo al valor militare con la seguente motivazione: “A disposizione per servizio di S.M. presso il comando di una divisione, nelle numerose ricognizioni affidategli dimostrò sempre capacità, intelligenza e spiccato valore militare, spingendosi risolutamente là dove meglio poteva assolvere il proprio mandato, finché rimaneva ferito. Monte Grappa, novembre-dicembre 1917”. Il 14 dicembre 1918, sul monte Medata, viene ferito gravemente a un piede, rischiando l’amputazione dell’arto e subendo un ricovero e una degenza di circa 7 mesi. Al rientro in servizio è fra i primi uomini a entrare nella Rovereto liberata. Finita la guerra diventa attivista dell’Associazione Combattenti di Bologna, entrando così di fatto in politica. Eletto consigliere comunale alle elezioni del 1919, si trova nella sala del consiglio quando avviene la cosiddetta battaglia di Palazzo d’Accursio, fra le guardie rosse e i rappresentanti più agitati dell’associazione mutilati ed ex combattenti. Manaresi si trova seduto nello scranno a fianco di quello di Giulio Giordani, grande invalido ex bersagliere, anch’esso consigliere comunale, che rimane ucciso nello scontro a fuoco. Da qui comincia la sua carriera nell’area politica della destra bolognese che lo porterà, come già detto, a diventare deputato e podestà. Nel 1940, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, è richiamato in servizio e partecipa alle operazioni militari dell’invasione della Francia per poi venir nuovamente congedato. Nel marzo 1942 si reca due volte in visita ai reparti sul fronte russo e nel marzo 1943 è l’unico “gerarca” che ha il coraggio di andare, allestendo un treno di viveri vestiario e generi di conforto, incontro ai reduci della Campagna di Russia. Detto delle sue scelte al momento della caduta del fascismo e la sua fedeltà alla corona più che al partito, passiamo direttamente al dopoguerra. Dopo esserci rifugiato fino alla fine della guerra sui colli Albani per evitare nuovi incarceramenti, riprende la sua professione forense allontanandosi definitivamente dalla politica. Riprende attivamente le redini dell’ANA bolognese romagnola di cui era stato fondatore e che oggi è a lui intitolata, e si dedica anche ad altre istituzioni a cui era profondamente legato, quali i Rotary Club bolognese, il Nastro Azzurro, l’Associazione ex minghettiani ma soprattutto la Fameja Bulgneisa, un ente culturale dedicato alla conservazione delle usanze tipiche bolognesi, del dialetto e della storia e delle tradizioni felsinee. Scrisse diversi libri a tema “alpino”, fra i quali il suo diario di guerra “Ricordi di guerra 1915-1918” rieditato da Nordpress qualche anno fa ma di difficile reperibilità a causa della scomparsa della casa editrice. Angelo Manaresi muore a Bologna nella sua Bologna il 6 aprile 1965 e può essere considerato a pieno titolo uno degli emblemi del mondo alpino emiliano romagnolo. Senza alcun dubbio la divisa da alpino che Manaresi indossò per la prima volta nel 1915 divenne una sua seconda pelle e lui incarna in pieno lo spirito che contraddistingue ancora oggi tutti coloro i quali, orgogliosamente, sono appartenuti a questo corpo militare italiano.